发布时间:2025-08-30

发布时间:2025-08-30

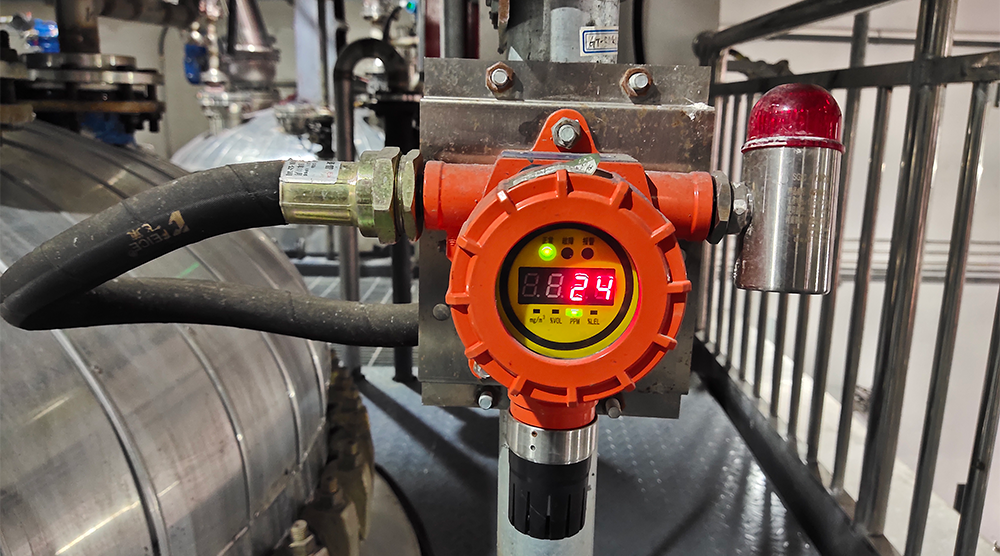

气体探测器作为监测可燃、有毒气体泄漏的核心设备,其有效运行直接关系到生产环境与人员安全。要实现对气体探测器的科学管理,需从前期规划、参数设定,到日常监控、应急处置及定期维护,构建全流程管理体系,具体可分为以下五大关键环节:

1、风险前置辨识,科学规划探测器布设

在安装气体探测器前,需组建由工艺、设备、仪表、安全等多领域专业人员构成的评估团队,并联合设计单位开展全面风险分析。首先明确生产过程中涉及的可燃、有毒气体种类及特性,再精准定位可能发生泄漏的关键部位 —— 重点排查气体压缩机与液体泵的动密封处、液体(气体)采样口、排液(水)口及放空口,以及频繁拆卸的法兰、常操作的阀门组等释放源,分析这些区域的气体扩散规律与潜在风险。通过系统研判,确定探测器的安装位置、数量及类型,避免出现 “应装未装” 或 “类型错配” 的问题,确保探测器能精准覆盖风险区域。

2、精准核算参数,合理设定有毒气体报警阈值

针对有毒气体探测器,需根据气体的毒性等级与安全标准,至少设置两级报警阈值,且不同级别报警信号需具备明显区分度(如不同频率的声光提示、不同颜色的指示灯),便于工作人员快速识别风险等级。一级报警(低阈值)可设定为提示性预警,提醒现场人员加强巡检;二级报警(高阈值)需设定为紧急预警,触发后续应急响应流程。报警值设定需结合行业规范与实际工况,避免因阈值过高导致漏报、过低导致误报,确保报警信号既能精准反映风险,又能为处置预留充足时间。

3、完善台账管理,强化报警信号监控

建立完善的气体探测器管理台账,详细记录探测器的型号、安装位置、量程、报警阈值、校准周期、维护记录等信息,并与厂区平面布置图逐一核实,绘制全厂及各装置的可燃、有毒气体探测器检测点分布图,便于日常管理与报警时快速定位。

消防控制室需重点强化对两类信号的监控:一是可燃气体二级报警信号,二是报警控制单元的故障信号,严禁将监控系统 “束之高阁”。同时,在控制室操作区与现场区域警报器处,均需设置声、光双重报警装置 —— 考虑到生产环境可能存在噪音干扰,声光结合的报警方式可有效避免 “听不见、看不见” 的问题。此外,严禁工作人员以 “报警频繁” 为由擅自关闭报警器,需建立报警系统管理 “首问负责制”,明确第一责任人,确保报警信号发出后能被及时发现、快速响应。

4、超前预案演练,规范报警处置流程

定期组织工作人员开展气体探测器报警处置培训,明确不同类型报警(如可燃气体报警、有毒气体报警、设备故障报警)的处置步骤,规范填写《可燃、有毒气体报警记录》,记录内容需包括报警时间、位置、气体种类、报警级别、处置人员、处置措施及结果等。

当接到气体检测系统(GDS)报警后,需严格遵循 “定位 - 记录 - 通知 - 核实” 的流程:第一步,控制室人员通过系统快速确定报警仪表的位号与具体安装位置;第二步,立即做好报警信息记录,避免关键信息遗漏;第三步,第一时间通知现场巡检人员或应急小组,前往报警点核实报警原因(如是否存在气体泄漏、探测器是否故障等);第四步,根据核实结果采取对应措施 —— 若为真实泄漏,立即启动应急预案;若为探测器故障,及时安排检修。通过标准化处置流程,避免因慌乱导致处置延误或失误。

5、定期维护检定,保障设备稳定运行

气体探测器作为精密仪器,需通过定期维护与检定确保性能稳定,具体需做好三项工作:

日常维护与根因排查:每次报警后,需深入查找报警根因,常见原因包括:被测环境存在气体泄漏、报警阈值设定不合理、探测器未按时校准、传感器损坏、设备线路故障等,针对不同原因采取对应措施(如泄漏需堵漏、阈值需调整、传感器需更换)。

定期检定校准:依据《可燃气体检测报警器》(JJG 693-2011)规定对检测报警装置进行检定,周期一般不超过1年,防止传感器问题和零点漂移。如果仪器受到严重振动或冲击,或更换或修理重要部件,应及时校准。发现检测报警装置校验不合格或者故障,立即对其修复或更换。

特殊情况及时校准:若探测器受到严重振动、冲击,或更换、修理了核心部件(如传感器、线路板),需立即进行校准,而非等待常规检定周期;若检定中发现设备校验不合格或存在故障,需立即停机,对其进行修复或更换,待设备恢复正常后才能重新投入使用。

气体探测器是守护气体环境安全的 “哨兵”,其管理质量直接决定安全防护效果。工作人员在设备安装、参数设定、日常监控、应急处置及维护检定过程中,需严格遵循行业规范与管理流程,对预警信息快速响应、有效处置,真正实现 “防患于未然”,为生产安全筑牢防线。

上一篇:没有了